知っておきたい「ナチュラル洗剤」の

専門知識と安全な使い方【最終章】

〜お掃除の安全ルールと

最終兵器『アルカリ電解水』編〜

皆さん こんにちは!孝英ハウス店長のたってんです。

少し間が空いてしまいましたが 「ナチュラル洗剤の専門知識と安全な使い方」シリーズも いよいよ最終章を迎えました。これまで 重曹 クエン酸 セスキ炭酸ソーダと 様々な洗剤の特性と活用法を学んできました。

最終章である今回は 皆さんに最も大切なお願いがあります。それは 「安全に 楽しくお掃除をするためのルール」を徹底的に知っていただくことです。そして 洗剤成分ゼロでありながら最も強力な助っ人「アルカリ電解水」についてもご紹介し シリーズを総括します。

💦 アルカリ電解水

水だけ! 洗浄&除菌のエコパワー

アルカリ電解水は 水を電気分解して作られた 洗剤成分ゼロの洗浄・除菌剤です。環境に優しく 界面活性剤を含まないので二度拭きがいらない手軽さが最大の魅力です。

🧪 液性は?:強アルカリ性

💡どんな汚れに効くの?

- ✅ 日常的な油汚れや皮脂汚れ

- ✅ 除菌・消臭したい場所(まな板・おもちゃ・冷蔵庫など)

😮 アルカリ電解水のココがすごい!

- 洗剤成分ゼロ。水が主成分なので安心・安全。

- 界面活性剤を含まないので 二度拭きがいらない場合が多い。

- 除菌・消臭効果も期待できる。

今日からできる! 活用テクニック4選💡

-

リビング・ダイニングの日常清掃✨

テーブルや床 壁などの手垢や軽い油汚れにスプレーしてサッと拭けば 清潔に保てます。二度拭き不要で手軽です。 -

電化製品のホコリ・手アカ🖥️

パソコンのキーボード テレビ画面 リモコンなど 洗剤を使いたくない場所の掃除に最適。直接吹きかけず クロスに含ませて拭くのがおすすめです。 -

お子さんのおもちゃの除菌👶

口に入れる可能性のあるおもちゃも アルカリ電解水で拭けば洗剤残りがないので安心です。 -

冷蔵庫内の清潔維持🧊

食べこぼしや雑菌が気になる冷蔵庫内も アルカリ電解水で拭き取るだけで 除菌・消臭ができます。

基本の使い方と希釈方法もチェック!📝

-

アルカリ電解水(スプレー用)

- 基本的に原液のまま使用します。

- ポイント: 掃除に最適な濃度に調整されているものが大半です。

-

業務用原液

- 製品の指示に従い 水道水で5~10倍程度に希釈して使用します。

- ポイント: pH11.5程度でも十分な洗浄・除菌効果が得られます。

【重要!】チェックすべき注意点 ⚠️

-

一緒に使っちゃダメなもの

- 酸性の洗剤(クエン酸など): 中和してしまい効果が落ちます。アルカリ性の洗剤と酸性の洗剤を混ぜるのは避けましょう。

-

使えないもの

- 水拭きできないもの

- アルミ・真鍮・金・白金などの貴金属(腐食・変色)

- 革製品・白木・漆器

- ニス塗りやコーティングされた表面(剥がれる可能性)

- 液晶画面

アルカリ電解水と

同じ効果の市販品って何?💡🧼

アルカリ電解水は「強アルカリ性」であり 水しか含まれていないことが最大の特徴です。セスキ炭酸ソーダのような弱アルカリ性洗剤よりも さらに強い洗浄力と高い除菌効果を発揮します。

そのため アルカリ電解水と同じ効果(洗剤成分ゼロ・強アルカリ性による洗浄・除菌)を期待するなら 「強アルカリ性」のクリーナーや「除菌力」を謳う製品を探すのがポイントになります。

市販されている製品には アルカリ電解水そのものや アルカリイオン水に近い性質を持つ洗剤成分ゼロの製品が多くあります。

-

激落ちくん アルカリ電解水

アルカリ電解水を主成分としたスプレータイプ。

洗剤成分ゼロで 二度拭き不要なため 手軽に除菌と皮脂汚れの拭き掃除ができます。おもちゃやキッチン周りなど 洗剤残りが気になる場所に最適です -

水ピカ

高濃度の強アルカリ電解水です。

希釈して様々な用途に使え 原液に近い濃度では特に強力な油汚れやタンパク質の分解に効果を発揮します。プロの現場でも使われるほどの洗浄力と 水で希釈できる汎用性の高さが特徴です。

これらの洗剤は アルカリ電解水やセスキ炭酸ソーダと同様に キッチンの油汚れや手アカなどに効果的です。

ただし アルカリ電解水も市販のアルカリ性洗剤も 酸性の洗剤(クエン酸など)と混ぜると中和反応が起こって効果が薄れる場合があります。

また アルカリ電解水は強アルカリ性ですが 水アカや石けんカスにはあまり効果がありません。

徹底解説! お掃除の安全ルール

「混ぜるな危険!」

私が ただ汚れを落とすだけでなく お客様の安心安全を一番に考えるクリーニングサービスを提供しているからこそ このルールは絶対に守ってほしいと心から願っています。

洗剤を混ぜてはいけない理由は 「効果がなくなる」ことと 「命に関わる危険がある」ことの2つです。

🚨絶対に避けるべき組み合わせ

お掃除の効率を上げるために 異なる洗剤を混ぜて使いたくなる気持ちは分かりますが それは非常に危険な行為です。洗剤の組み合わせによっては 命に関わる重大な事故につながる可能性があります。

以下の2つの組み合わせは 決して行わないでください。

-

塩素系 + 酸性系:

塩素系漂白剤(ハイターなど)と クエン酸(またはお酢)の組み合わせです。

これは有毒ガス(塩素ガス)を発生させ 命に関わる大変な危険があります。換気扇を回していても 決して混ぜてはいけません。 -

アルカリ性 + 酸性系:

重曹やセスキ炭酸ソーダなどのアルカリ性洗剤と クエン酸の組み合わせです。

毒ガスは出ませんが お互いの成分が中和し合い 洗浄効果が激減します。せっかくの洗剤のパワーが打ち消し合ってしまい ただの「水」に近い状態になってしまいます。

孝英ハウスの安全ルール

安全に そして確実に汚れを落とすために 以下の3つのルールを必ず守りましょう。

- 換気の徹底: 洗剤を使うときは 必ず窓を開けるか換気扇を回しましょう。

- 洗剤は1種類ずつ: 複数の洗剤を同時に使わず もし別の洗剤を使う場合は 先に使ったものを完全に洗い流してから次のものを使用してください。

- 手袋の着用: 特にアルカリ性の強い洗剤(セスキ炭酸ソーダ アルカリ電解水)は 肌のタンパク質を分解し 肌荒れの原因になることがあります。手を守るためにも ゴム手袋を着用しましょう。

最後に…

全5回 本当にお付き合いいただきありがとうございました。

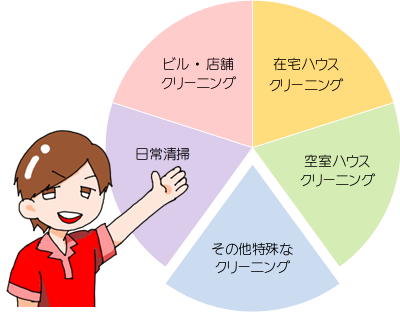

今回のシリーズを通して 私たちが最も伝えたかったのは 「汚れの種類に合わせた丁寧な仕事」の重要性です。

酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤 アルカリ性の汚れには酸性の洗剤を選ぶ。

この知識があれば 環境にも優しく 手間なく効果的に そして安全にお掃除ができます。

私たちは 単に「プロの技術」を誇るのではなく 素材と環境を見極め 手間を惜しまない「丁寧な仕事」を大切にしています。ご自宅のお掃除も この知識があれば もっと手間なく 心地よく行えるはずです。

お掃除に関するご質問や 手に負えない汚れのご相談は いつでも孝英ハウスまでお気軽にご連絡ください。

これからも お客様に「ありがとう」と言っていただける その笑顔のために 私たちは努力を続けます。